要点のまとめ

・フィードバックとは、エラーを修正し、目標の運動に近づける役割があります。➡

・フィードバックには、内在的フィードバック(自身の感覚情報)と外在的フィードバック(人工的な情報)があります。➡

・運動後の数値など量的な情報(KR)が運動・技能学習に役に立ち、動作のコツなど質的な情報(KP)がパフォーマンスの向上に貢献します。➡

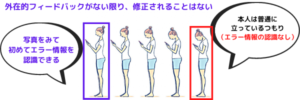

・エラー情報を本人が認識しない限り運動学習は成り立ちません。➡

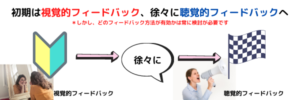

・運動初期は外在的フィードバック、最終的に内在的フィードバックで運動が遂行できるようにしましょう。➡

・①~⑤の手順でフィードバックを行うことで、効果的な運動学習が可能と考えています。

①フィードバックの内容は学習者が制御可能なものを選択すること。

②フィードバックは基本1つで伝えること。

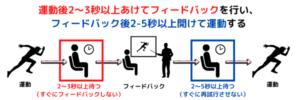

③運動後2~3秒以上あけてフィードバックを行い、フィードバック後2~5秒以上開けて再度運動させること。

④フィードバック産出依存性と運動不安定の現象を軽減させるため、学習者にあわせて3種類の方法からスケジュールを立てること。

⑤初期には視覚的フィードバック、徐々に聴覚的フィードバックへ移行させて円滑な運動学習を進めること。

1.フィードバック

『目標値とパフォーマンスとの差のこと。エラーについての情報(誤差情報)のこと。』

フィードバックは運動を修正し目標に近づける役割をもち、運動に対するモチベーションを与えます

→エラーがなくなって、目標値に達成すれば、それ自体が報酬(モチベーション)となり、さらに練習に打ち込むことになります

フィードバックは2種類ある

①内在的フィードバック

②外在的フィードバック

以下にその内容を解説していきます。

■①内在的フィードバックとは

『内在的フィードバックとは、運動の実行によってもたらされる情報のこと』

→学習者の運動そのものから得る、自身の感覚情報です(視覚・聴覚・触覚・嗅覚・固有感覚・前庭など)

■内在的フィードバックを得られる時期

①同時フィードバック:運動を行っている最中に得られる

②即時的フィードバック:運動直後に得られる

③最終フィードバック:運動後に得られる(運動中の感覚情報を思い出すなど)

『内的フィードバックとは、課題が上手くできたと感じれば報酬、失敗したと感じればエラー情報となる』

【感覚障害の患者の場合はどうなるか?】

感覚障害をもつ場合は、内在的フィードバックが受け取りにくいので、感覚障害のない部分で代償することで運動学習を図ります。

例)麻痺側足底に重度感覚障害があったとしても、麻痺側の膝、股、体幹に伝わる感覚情報によって代償する

■②外在的フィードバックとは

『外在的フィードバックは、何らかの人工的手段によって学習者に戻される情報のこと』

外在的フィードバックには、①視覚的フィードバック、②聴覚的フィードバック、③触覚的フィードバックがあります。

①同時フィードバック:運動を行っている最中に得られる(ハンドリングなど)

②即時的フィードバック:運動直後に得られる

③最終フィードバック:運動後に得られる

伝えるフィードバック内容には2種類ある

・KR(knowledge of results):結果の知識

・KP(knowledge of performance):パフォーマンスの知識

【KR(結果の知識)】

環境目標に対する行為の成功についての言語情報

(競技後のセラピストから受けた点数や数値などのこと)

【KP(パフォーマンスの知識)】

運動の質に関する情報

(運動が成功したかどうかではなく、運動のパターンが成功したかについてのフィードバック)

『学習者が、内在的フィードバックによって自身のパフォーマンスのエラーを検出できない場合に、理論的には外在的フィードバックによってエラー情報が与えられない限り目標とする運動学習は生じない』

『正しいエラー情報を提供できるようセラピストは配慮する必要がある』

【情報提供の配慮のポイント】

学習の初期段階において外在的フィードバックは必要であるが、最終的には内在的フィードバック(自身の感覚)で運動が遂行できるように外在的フィードバック(人工的な情報)を減らしていく必要があります

■外在的フィードバックの問題点

外在的フィードバックを与えすぎると・・・

①フィードバック産出依存性

→毎回外在的フィードバックを与えられると、それを頼りに運動修正するようになり、フィードバックがなくなると途端に運動コントロールできなくなる②運動不安定

→学習が進んでズレが小さくなった状態にもかかわらず、毎回外在的フィードバックが与えられすぎると運動はばらつき不安定なものになる

2.効果的なフィードバックの与え方

■効果的なフィードバックの与え方の手順

①フィードバックの内容

②フィードバックの量

③フィードバックのタイミング

④フィードバックのスケジュールを立てる

⑤フィードバックのデザイン

■①フィードバックの内容

『フィードバックの内容は学習者が制御可能なものを選択する』

■②フィードバックの量

『フィードバックは基本的に1つにした方がよい(特に初心者の場合は1つずつ確実に)』

■③フィードバックのタイミング

①遅延フィードバック:試行とフィードバック付与までの時間間隔

→試行した内在的フィードバックを脳内で処理している状態

②遅延フィードバック後:フィードバック付与から再試行までの時間間隔

→外在的フィードバック内容と試行時の内在的フィードバックを照らし合わして次の運動計画を立てている

『運動後2~3秒以上あけてフィードバックを行い、フィードバック後2~5秒以上開けて運動すると効果的である』

■④フィードバックのスケジュールを立てる

①漸減的フィードバック

②帯域幅フィードバック

③要約フィードバック

*以上3種類の方法を使い分けて、フィードバックのスケジュールを立てる

『(3種類いずれかの)外在的フィードバックが、フィードバック産出依存性と運動不安定の現象を軽減する方法となる』

【①漸減的フィードバック】

→全試行中の何試行ごとに1回FBを与えるかを設定し、そこからFB回数を徐々に減らしていく方法

【②帯域幅フィードバック】

→運動の目標値から許容できる範囲を決めておき、運動が規定範囲以外となったときのみFBを与える方法

【③要約フィードバック】

→何試行かに1回FBを与え、その際にすべての試行に関しるFBを行う方法

【文献】毎回FBは練習結果は良いが保持テストが悪く、要約FBは練習結果は悪いが保持テストが良かった 。Winstein & Schmidt(1990)

■⑤フィードバックのデザイン

『学習初期には視覚的フィードバックを用い、徐々に聴覚的フィードバックへ移行すると円滑な学習効果が得られるとされているが、課題の特性と難易度によってどのフィードバックが適切か検討する必要がある』

運動学習を臨床で生かす方法として『フィードバックの方法』について解説しました。

運動学習を臨床で生かす方法として『フィードバックの方法』について解説しました。

臨床現場では、セラピストは多くのフィードバックを行うと思います。

冒頭に『要点のまとめ』がありますので再度復習し、実践してみてはいかがでしょうか。

次回は、運動学習を臨床で生かす方法の『転移』について解説していきます。