はじめに

こんにちは、taiです。

今回は前回の続きである、感覚障害のある身体でも知覚できる?Part1、感覚障害のある身体でも知覚できる?Part2、感覚障害のある身体でも知覚できる?Part3の続きとなりますので是非、前回のブログをご確認頂ければ幸いです。

本日は、臨床で実際にどのように用いて、感覚障害にアプローチしていくのかを私見中心になりますがお伝えしていきたいと思います。

富田昌夫先生の理論を用いたものですので、正確な知見は本書の臨床動作分析の確認をお願い致します。

内容

初めに私自身の整理の為にもおさらいで述べますが、本書における【知覚する】為のシステムは、表在覚⇒感覚野、運動覚⇒感覚野など単一的なもではなく、触覚や運動覚などは相互に関連していて、多対多の関係性で成り立っていると考えられています。つまり、体性感覚が脱失していたとしても、その他の受容器を用いた知覚により補完できる可能性があるということです。

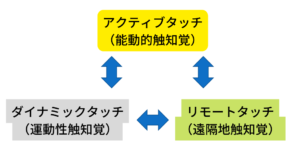

また、この知覚するために重要なのが能動的に動く(探索する)こと=アクティブタッチ(能動的触知覚)です。触ったり、握ったり、荷重をかけたりと動作をすることによって、自分の置かれた環境を知覚することができるわけです。ここでいう能動的に動く(探索する)こととは、他動的な動作でも意識・注意を対象物に向けることで同様に知覚することができるということが重要となります!

具体的な方略としてダイナミックタッチ(運動性触圧覚)やリモートタッチ(遠隔地触知覚)があります。(図参照)

ダイナミックタッチは身体を揺すったり・振ったりすることにより基礎定位(身体感覚の獲得)のための方略であり、学習、時間、感覚も関係なく動かすことによって知覚できるためのシステムです。(下図参照)リモートタッチはダイナミックタッチを基礎として持った上で環境にある情報(アフォーダンス)を触覚的側面から抽出する方略です(反力や接触から発生する音など)。この知覚の精度を上げるには学習や練習が必要であり、経験の積み重ねが重要です。

以上が、ざっくりとした前回までのまとめです。なかなか、難しい内容ですね…実際に私自身がどのように考えて臨床で実施しているのか背臥位でのアプローチ一例に述べていきたいと思います。

~臨床実践:ダイナミックタッチ編~

ダイナミックタッチは、揺することによる身体感覚の獲得であり、疼痛により過緊張を生じた整形疾患や感覚障害のある脳卒中者に実践しています。実践する際に、個人的に意識して取り組んでいることとして、患者さんに力を抜く=脱力位できるように実施しています。

疼痛により過緊張を生じた整形疾患

疼痛により防御性収縮が強く出現し、全身や局所が塊のようになっています。よって、まずは疼痛の緩和を図る為にタオル等でのポジショニングやダイレクトストレッチなどのリラクゼーションを行います。その際できるだけ、患者さんにも力が抜けた状態を知覚してもらいます。その後は、脱力位を知覚してもらいながらセラピストがPassiveで全身を揺らしていきます。揺らす部位は骨盤や胸郭などの体幹から行いますが、硬い部位や動かしやすい箇所で良いと思います。そこから、疼痛部位が塊でなく分節的に動くように揺らしていきます。揺らす速さは初めは大きい筋をターゲットにゆっくり行います。(3~4Hz)その後、緩んできたら一緒に自動介助で動いてき、身体図式の再構築を図ります。※小さい筋は更に素早く揺するなどありますが、今回は割愛します。

留意点としては、炎症などを脱した急性期以降で実施する必要はあるかと思います。

感覚障害のある脳卒中者

脳卒中者の場合は麻痺側の感覚障害等により整形疾患と同様に麻痺側に過緊張を生じている可能性があります。非麻痺側も努力性に過緊張を生じている可能性があります。よって、背臥位時はポジショニングにて全面接地により脱力位を図り、知覚しやすい環境を提供します。(下図参照)※胸椎レベルは隙間ができやすい為タオル等で全面接地を促します。

その後は、随意性の問題や意識障害・高次脳機能障害がある場合はPassiveから麻痺側上下肢や体幹を軽く圧迫しながら揺すり分節的に振動が波及するように行います。軽傷の場合は自動介助や自動運動で行い、分節的に行えるかご自身で気付けるかなど評価をしながら進めていきます。困難な場合は、セラピストが介助しながら一緒に揺れると患者さんも意識を向けやすく知覚しやすいかと思います。

揺するポイント

本書の冨田先生もおっしゃっていますが、揺らすのはセラピストの手だけで揺らすのではなく、セラピストの全身を使って揺らすことが重要となります。手だけだと疲れてしまいますし指に力が入ってしまい効率的ではなくなってしまいます。自分も初めのころはめちゃめちゃ難しかったです。練習していくうちに自分は左下肢や腰を軸にすると行いやすいことが判明し、人によって動かしやすい部位は違うと思います。手っ取り早い練習方法は背臥位で自分の身体を分節的にゆらゆら揺すると動かしやすい部位とそうでない部位が分かるので挑戦してみて下さい!

効果判定

特に硬い部位の過緊張が改善すると揺らす中で全身を分節的に動かすことができます。また、麻痺側などが知覚でき身体図式の再構築が図れる為、随意性の改善や楽に身体を動かせる等の感覚が得られるかと思います。

次回は、リモートタッチの実践編をお伝えしたいと思います。

まとめ

いかがだったでしょうか?臨床での実際をお伝えしましたが、ダイナミックタッチの概念と共に実施するにはやや技術も必要かと思います。ですが、まずは、患者さんのほとんどが過緊張を有しており、脱力位になるような環境を提供する、そのためにはどうすればよいのか?を考えることが重要かと思います。そこから一緒に動いて、知覚していけると動かしやすい身体に近づけるかと思います。試行錯誤しながら挑戦していきましょう!

いかがだったでしょうか?臨床での実際をお伝えしましたが、ダイナミックタッチの概念と共に実施するにはやや技術も必要かと思います。ですが、まずは、患者さんのほとんどが過緊張を有しており、脱力位になるような環境を提供する、そのためにはどうすればよいのか?を考えることが重要かと思います。そこから一緒に動いて、知覚していけると動かしやすい身体に近づけるかと思います。試行錯誤しながら挑戦していきましょう!

最後まで読んでいただきありがとうございました。